2004/6/22

2004/6/22 |

VCOとは日本語に直訳すると電圧制御発振器です。文字通り電圧で制御された発振回路です。一般的なシンセでは、このVCOから出力された波形(音)を元に音色を作る場合が多いです。

VCOとは日本語に直訳すると電圧制御発振器です。文字通り電圧で制御された発振回路です。一般的なシンセでは、このVCOから出力された波形(音)を元に音色を作る場合が多いです。 左の図はよくあるディスクリートタイプのVCOの簡単な構成です。原理は見ての通りで、まず、電圧-電流変換回路で、音程CVを電流に変換します。この回路はコンデンサを放電させ、ある電圧まで下がると後段コンパレータがオンになりスイッチを閉じてコンデンサを再充電します。これが、のこぎり波の一周期に相当しあとはそれをひたすら繰り返します。周波数は、電流源のインピーダンスとコンデンサの時定数になります。また、一般的なV/OCTタイプのVCOの場合、電圧ー電流変換回路に対数変換機能を持たせる必要があります。余談ですが精密な対数変換回路をディスクリートで組むのは意外と難しいです。なぜなら、半導体は熱と共に特性が大幅に変化していくためそれをキャンセルする回路が必要だからです。しかも、その回路も半導体のため事情は複雑で、回路本体とキャンセル回路がお互いに熱による変動をキャンセルしなくてはいけません。もし、対数変換回路の特性が狂ってくるとVCOのスケールが狂ってきます。これが、初期のアナログシンセの「ピッチが不安定」と言われる大きな要因となります。ちなみに後期のシンセでは熱による変動をキャンセルするのではなく、常に一定の温度になるヒーターで暖める方法(恒温型保証回路)を取り入れているものが多いため意外とスケールは安定しています。

左の図はよくあるディスクリートタイプのVCOの簡単な構成です。原理は見ての通りで、まず、電圧-電流変換回路で、音程CVを電流に変換します。この回路はコンデンサを放電させ、ある電圧まで下がると後段コンパレータがオンになりスイッチを閉じてコンデンサを再充電します。これが、のこぎり波の一周期に相当しあとはそれをひたすら繰り返します。周波数は、電流源のインピーダンスとコンデンサの時定数になります。また、一般的なV/OCTタイプのVCOの場合、電圧ー電流変換回路に対数変換機能を持たせる必要があります。余談ですが精密な対数変換回路をディスクリートで組むのは意外と難しいです。なぜなら、半導体は熱と共に特性が大幅に変化していくためそれをキャンセルする回路が必要だからです。しかも、その回路も半導体のため事情は複雑で、回路本体とキャンセル回路がお互いに熱による変動をキャンセルしなくてはいけません。もし、対数変換回路の特性が狂ってくるとVCOのスケールが狂ってきます。これが、初期のアナログシンセの「ピッチが不安定」と言われる大きな要因となります。ちなみに後期のシンセでは熱による変動をキャンセルするのではなく、常に一定の温度になるヒーターで暖める方法(恒温型保証回路)を取り入れているものが多いため意外とスケールは安定しています。 教科書ではトランジスタを使った対数変換回路(左図)は電圧入力-電圧出力になっていますが、回路を見てみると実際は電圧入力-電流出力になっていて、その後に電流-電圧変換回路がついています。VCOを作る上では電流出力の対数変換回路が必要なわけで電圧変換回路は省略します。その場合、電流出力は電流を吸い込む方向になります(出力というより入力です)。そのため、自然に放電型の発振器になります。

教科書ではトランジスタを使った対数変換回路(左図)は電圧入力-電圧出力になっていますが、回路を見てみると実際は電圧入力-電流出力になっていて、その後に電流-電圧変換回路がついています。VCOを作る上では電流出力の対数変換回路が必要なわけで電圧変換回路は省略します。その場合、電流出力は電流を吸い込む方向になります(出力というより入力です)。そのため、自然に放電型の発振器になります。 ちなみに、右図(1)のようなものでもかまいません。原理は同じです。この場合はコンデンサを+から-電圧で充電し、スイッチで+側に放電すると考えるとわかりやすいのではないでしょうか?ちなみに筆者は「部品の片足はGNDについていたほうが気持ちがいい」という程度の理由で前者の方が好きです。ちなみに、MINI MOOGやKORGのMSシリーズなどは右図のタイプです。(余談ですが、KORGのVCOはスイッチとシュミット回路が独特な形をしています(右図(2))この回路の動作は他社の回路に比べ非常にトリッキーで面白いものだと思います。暇な人は回路を追ってみると面白いのではないでしょうか?さらにこの回路にそっくりな回路が他社の某TB-_0_に採用されています。)

ちなみに、右図(1)のようなものでもかまいません。原理は同じです。この場合はコンデンサを+から-電圧で充電し、スイッチで+側に放電すると考えるとわかりやすいのではないでしょうか?ちなみに筆者は「部品の片足はGNDについていたほうが気持ちがいい」という程度の理由で前者の方が好きです。ちなみに、MINI MOOGやKORGのMSシリーズなどは右図のタイプです。(余談ですが、KORGのVCOはスイッチとシュミット回路が独特な形をしています(右図(2))この回路の動作は他社の回路に比べ非常にトリッキーで面白いものだと思います。暇な人は回路を追ってみると面白いのではないでしょうか?さらにこの回路にそっくりな回路が他社の某TB-_0_に採用されています。) 次は波形の変換回路です。まず発生させたのこぎり波を矩形波に変換します。

次は波形の変換回路です。まず発生させたのこぎり波を矩形波に変換します。 次はオシレータシンクです。オシレーターシンクの音色は独特なものでこの気持ちよさは「シンクの無いシンセなんかヤダ」と言い出す人が現れるほどです。

次はオシレータシンクです。オシレーターシンクの音色は独特なものでこの気持ちよさは「シンクの無いシンセなんかヤダ」と言い出す人が現れるほどです。

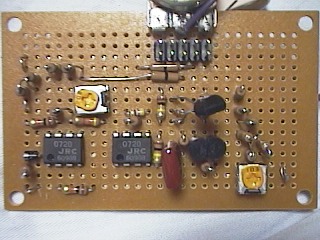

完成したVCOの写真です。使用する部品で若干変わりますが少しヒゲのたった波形が出ます。矩形波もノコギリ波っぽい音がする少し高周波歪みの乗った「ディスクリートVCO」の音です。カーティスやSSMのVCOに比べると明らかにARPやオールドMOOGのオシレータの音に近いです。(ヒゲは簡単にキャンセルできますがそれでは面白くない。)

完成したVCOの写真です。使用する部品で若干変わりますが少しヒゲのたった波形が出ます。矩形波もノコギリ波っぽい音がする少し高周波歪みの乗った「ディスクリートVCO」の音です。カーティスやSSMのVCOに比べると明らかにARPやオールドMOOGのオシレータの音に近いです。(ヒゲは簡単にキャンセルできますがそれでは面白くない。)